| 西尾城 |

| ■所在地:西尾市錦城町 ■立地:台地端 ■別称:西条城、鶴城、錦丘城 西丘城 ■築城年:13世紀初期 ■築城者:足利義氏 ■遺構等:本丸、二の丸、石垣、堀、土塁、井戸、復興丑寅櫓、復興鍮石門 |

|

|

| 本丸跡 | 復興丑寅櫓 |

|

|

| 復興鍮石門 | 二の丸にあった天守跡 |

|

|

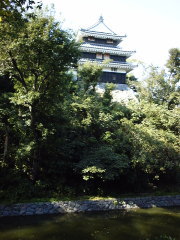

| 城内の土塁 | 堀と丑寅櫓 |

1560年の桶狭間の戦い後、今川氏が三河の勢力を保持するために牛久保城主の牧野成定に守らせていたが、松平元康(徳川家康)配下の酒井正親に攻められ成定は敗走した。そして、酒井正親が西条城主となり、西尾城と改名した。

その後、1585年に正親の子・重忠の代に、徳川家康は三河諸将に城の大改修をさせ、近世城郭としての西尾城となった。この時、天守閣を二の丸に築き、本丸の天守は櫓として残された。二の丸に天守を築くのは特異なことで、理由は謎とされている。一説では、本丸天守の方角が不吉であるためと言われているが、当然本丸天守を築く際に方角などは考慮されているはずである。竣工後は徳川家康が落成の祝いに来城し、亀城と呼ばれた刈谷城と対にして鶴城と名づけた。

1590年に酒井重忠が徳川家康の関東移封に従うと、代わりに岡崎城主・田中吉政が城主となった。吉政も城の拡張を行い、城郭はほぼ完成した。

1638年に太田資宗が城主になると城下町を囲む総構えの工事に入り、1657年の井伊直好の時に完成した。

その後も城主が頻繁に変わったが、1764年以降から明治まで松平氏が治めた。

明治になってから石垣や堀なども潰されてしまったために、広大な城郭のほとんどは姿を消してしまっている。平成6年から歴史公園として整備が進められ、平成8年に本丸の三重丑寅櫓と二の丸鍮石門が復元された。

本丸には西尾神社が建立されているがほぼ全体が残っている。二の丸は北半分に西尾市体育館が建ち、南半分には庭園が造られている。東の丸は西尾小学校、本丸南の堀跡にはテニスコート、本丸東の姫の丸に歴史資料館がある。この資料館には二の丸天守閣の復元模型がある。

本丸と二の丸には土塁や堀も復元されており、樹木も多く、城址としてはなかなかの物だと思う。残念なのは二の丸にある体育館だけど、この景気のご時世では移転は無理な話だろう。

西尾市文化会館や西尾小学校に隣接して西尾城址がある。西尾市錦城体育館は二の丸にあたる。