メンテナンス日記 2002年02月

2月2日

きょうは午前中、子供の中学校、小学校両方で行事があり、午前中は大忙しでした。

まずは助手1号は中学校1年の思い出を劇で演じるとのことで、公民館に見にいく。助手1号の劇は部活を演じたもので、監督が「円陣を組め」と号令を掛けるが、助手1号はオートバイに乗る真似をして、「エンジン・・」と叫ぶ役で、やはり「この親にしてこの子ありか?」と真剣に考えさせてくれました。

つづいて小学校に「なわとび大会」に行く。助手2,3号と一緒に長縄とびをしたあとで、体育館でおしるこを3杯も食べて帰ってきました。私は実は甘党です。

というわけで午後からの作業になりました。

先週シリンダを載せたときに、プレーンワッシャーのサイズが違っていましたが、名古屋市のネジ・工具専門店を教えてもらったので、木曜日にメッキ部品を取りに行くついでに購入してきました。早速取り替えます。

下の写真の右端が正規の形状、左ふたつがJISサイズ品です。

また同時にM8ナットで6面幅が12mmのステンレスナットを買ってきました。これらのサイズのナットは結構高い値段でした。

M8(6面幅12mm)ステンレスナット:45.5円/個

M10(6面幅14mm)ステンレスナット:55円/個 ⇒これは以前注文して取り寄せた際の値段です。

購入の目的はクランクケースの接合部のスタッド用固定ナットがこのサイズだったためで、早速取り替えていきます。

本当はプレーンワッシャーも取替えようと思いましたが、これもM10と同様JIS規格でない形状なので、もとの鉄製を再使用することにしました。ちなみにこのM8用プレーンワッシャーは外径が16mm(下の写真の右側)ですが、JIS規格では18mmです。

オイルパイプのニップルも再メッキしたのでここで取りつけておきます。

つづいてシリンダヘッドを載せてボルトで固定していきます。念のため、ガスケットにはスリーボンドの液体パッキン1207を軽く塗布しておきました。

それにしてもボルトの頭が錆びていてよろしくありません。

つづいてロッカーケースを組みつけるためプッシュロッドを挿入し、特殊工具で位置決めします。この特殊工具は以前W1クレージーズ相談役さんを訪問したときに譲ってもらったものです。下の写真は利用する形を記録するために撮影したもので、実際にはガスケットを液体パッキンでずれないようにしておきました。

ロッカーアームのプッシュロッドが当たる面を最も低い位置にするため、下の写真のようにゴムで引っ張ります。これはWのエンジンでロッカーケースを取りつけるときのあまりにも有名な方法です。

ロッカーケースをシリンダヘッドに載せて、「ゴニョゴニョ」動かしていたらプッシュロッドがうまく収まりました。あまりにもあっけなくできてしまったので、なにか拍子抜けしたくらいです。当然クランクシャフトを4回転させて各バルブが開くことは確認しました。またバルブクリアランスは適当にがたが大きい程度にしておき、少し走った後で0.07mmに調整しようと思います。フレームに固定するサポートブラケットA,Bも取りつけ、シリンダヘッドカバーキャップも仮に取りつけておきます。

それにしてもキャップのガスケットがはみ出して大変みっともない状況です。最終的にはガスケットの外周部を1mmくらい切り落として「ハミチョロ」状態を解消しようと思います。

以上でエンジン関係はとりあえず終わりにして、リアサスの修復にチャレンジしていきます。1月に紹介しましたが、リアサスの下側に5mmのネジを切り、そこからサスペンションフリュードを挿入することにします。

フリュードの封入量を測定するため、下の写真のような容器を買ってきました。M5の穴からもフリュードを流し込み、容量も記録できます。ちなみに100ml用で250円なりです。100mlの目盛まで入れます。

サスの円筒部に充填し終え、残量からリアサスへの封入量は60mlのようです。

かくして2本ともできましたが、シャフトを伸縮させるとジワーとフリュードが漏れてきて使い物になりません。ねじ部のシールを再検討して、必ず使えるようにします、トホホ。

外が暗くなってきたので、室内での作業に切り替えます。フロントフェンダーにブラケットを取りつけていきます。

ブラケットの固定はステンレスの袋ナットにしました。オリジナルは表側から6mmなべ小ねじ、裏側からナットで固定ですが、これは以前関東方面で車両を見せていただいた方が採用していましたので、その真似です。

キックペダルもメッキができたので組みつけてトランスミッションへの組みつけできるようにしました。袋ナット部のネジにメッキがかかり、すこし渋い状態のため他のナットでネジをさらってみました。

明日はクラッチケース関係を組みつけようと思います。

2月3日

昨日作業したなかでリアサスのオイル漏れがあり、昨夜はその対策をしていました。M5イモネジを取り外しシール方法を考えていました。シールテープを買って来て巻き付けることも考えましたが、使う量がほんのわずかであり経済的でないためやめにしました。そのかわりとして液体パッキンを塗りつけて締めこんでみました。そして硬化を促進するため石油ファンヒータの前で1時間ほど加熱したところ、シャフトを伸縮させてもオイルが滲まなくなりました。そこでスプリングなどを組みつけることにしました。組みつけ方法は分解した手順の反対です。

スプリング部分から下は非常にきれになりましたが、上のアルミボデー部、樹脂カバー部はイマイチで、これから磨きこみが必要です。

昨日に引き続きエンジン関係を組み付けていきます。

エンジンの右側面で強烈な個性を放っている部品にオイルパイプがあります。オリジナルではユニクロメッキ仕上げですが、古くなると錆びて強烈な個性が、裏目に出て惨めになってきます。そこで今回クロームメッキしてみました。バイクショップで中古で売られるWの約半数は、このようにメッキしてあります。

エンジン上部を組みつけ完了したため、オイルパンを取りつけることにしました。ワッシャーなどを中に落したときの用心で開けておきました。フレームを後ろに傾けてオイルパン取り付け部が見えるようにします。決してウィリーしたわけではありません。

これがオイルパンでストレーナーは既に清掃済みです。

オイルパンを装着するとこのようになります。

キックペダルができたので、やっとトランスミッションのカバーを装着できました。キックペダルがないとなぜカバーが取りつけできないかわかる方はかなり「通」ですね。ここはオリジナルはM6のなべ小ねじですがステンレスのキャップボルトに交換しました。

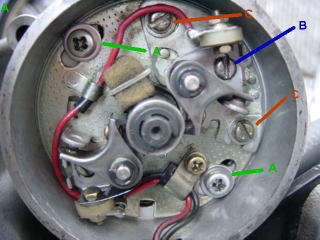

フロントチェーンケースやチェーンケースカバーが付いていない状態では、コンタクトブレーカー部がよく見えます。ここでキチンと点火時期などを合わせておくことにしました。

コンタクトブレーカーケースにブレーカーAssyを取り付けます。Aのビス2本で固定しますが、キチンと固定できるようM5用プレートワッシャーを追加しておきました。

初心に返り、取扱説明書をもう一度読み返してみました。取扱説明書に従って作業して行きます。

まずは赤線側(これは車両では左の気筒になります)から作業していきます。ポイントが開く位置になるようにクランクを回します。ポイントギャップの規定値は0.35〜0.45mmです。調整が必要な場合はBのビスを緩め、ポイントの接点がついたブラケットを少しずつ移動させます。私はシックネスゲージを使って、0.5mmの厚さのゲージをはさんでBのビスを締めつけました。反力でギャップが少し小さくなり、大体0.4mmになりました。

続いて、点火時期を調整するため、サーキットテスターでポイントの赤線とボデー間の導通を図ります。私は導通がある場合にブザーが鳴るタイプを使用し、タイミングホールを見ながら調整しました。ずれている場合はCのビス2本を緩め、ポイントが付いたブラケットの位置をずらしていきます。タイミングが早い場合は時計方向に、遅い場合は反時計方向にずらして、タイミングホールの赤線が円の中心で鳴り止むようにしました。

同様に黒線側(車両では右の気筒)も同様に調整しておきました。

そしてブレーカーケースカバーを組みつけます。ここもオリジナルはユニクロメッキですが、今回はクロームメッキにしてみました。なんと大股開きでデジカメを取っている私が映ってしまいました。

つづいてフロントチェーンケースを組みつけていきます。この部分は私は2度目の作業になるため、鼻歌交じりで作業できます。

そしてクラッチハウジングを組みつけます。センターナットは前回取り外すときに大変苦労したため、その面影として6面幅部がご覧のように傷だらけです。交換したいと思いますが、以前調べたときはメーカーから補給もなく、W1クレージーズでも設定がなかったと記憶しています。

またこの部分は取り外すのにも苦労しますが、取りつけるときはかならずエアインパクトレンチで締めないと、必ず緩んでくると「せとうちRS(ドライサンプがくちをきく)さん」から以前アドバイスいただいていました。しかし当然我が家にはそのような工具があるわけがありません。

この対応をどうするか昨年の10月からずっと考えていました。そこで考えていたのが、フレームにエンジン、トランスミッションが付いただけの状態で車に積み込み、ショップで締めてもらう方法です。そのために、それ以外の部品をいままで装着しなかったわけです。

これだけで結構な重さになります。助手1号に手伝いをお願いしようと思いましたが、遊びにいってしまい、とりあえず今日は断念することになりました。

2月8日

今週の夜は少しずつ鉄部品の錆び落しをしていました。

「はなさか*さん」のラストリムーバーを昨年の秋にバーゲンで買ってありました。これは私としては2本目ですが、そろそろ錆び落しする部品も無くなってきたので、大胆に使ってみました。

ジャムのビンにラストリムーバーを入れ、錆びを落したい部品を放り込みます。錆びの部分から白い泡が出てきます。

約30分くらい漬けこむと泡がでなくなるので、取出してティッシュペーパーで拭きます。

フロントハブのディスク取付用ボルト12本はメッキ部品ですが、この錆び取りによってなんとか再使用できそうです。右側に見えるバンジョーボルトはフロントディスクブレーキのホース類の固定用ですが、黒っぽくなってきましたがあまり目立つ場所ではないので、銀ペイントでごまかそうかと思います。その手前にあるワッシャーに見えるのはホーンに付いている部品なのでこれは黒に塗装する予定です。

さて今日は幕張メッセで行われた日経NET&COM2002を見学してきました。一番の目的はNTTドコモの社長の後援を聞くのが目的でしたが、ネットワークの世界では動画をリアルタイムに配信(ストリーミング)することが、とうとう現実的に可能になってきたようです。そこで思ったのですが、私が日本一周をするときにヘルメットにカメラが取りつけてあって、リアルタイムに映像が私のホームページ上で見えたら面白いですね。ひょっとすると来年あたりには費用的にも個人でできるくらいになりそうな勢いです。またリアルタイムでなくても整備作業を撮影してホームページ上に記載し、いつでも必要なときに見れたら、随分トホホが減りそうで期待したいものです。今後検討してみようと思います。

帰りに少し遠回りをしてW1クレージーズ相談役さんを訪問して部品を分けてもらいましたので紹介します。

まずはフィガロさんから頼まれた部品です。

フィガロさんのW3前期型はナンバープレートがブラケットレスで固定されているそうです。きっと販売した中古車業者が手間と費用を省いたようです。そこでプレートと固定用用ブラケットを購入してきました。

渡されたプレートは、品番11034-1539でオリジナルと品番が違い余分に2ケ所穴があいてますが、そのまま取付可能です。購入したプレートの左下に見えるのがサポートでW1クレージーズ謹製で、ステンレスの板を成型してあります。

ただしこれだけでは不足で下記2点の購入が必要です。

・ダンパーラバー92075-076 1個

・カラー92027-129 1個 ⇒この2点はARKに注文してくださいな。

・M6、首下20mmのボルト、平ワッシャー、ナットなど ⇒これらは私のところにあります。

ちなみに下の写真の下側は私の現在取り外し中のプレートです。

またフォガロさんのヘッドライト部の速度警告灯には赤いレンズが欠品していました。そこで買ってきたのが下の部品です。写真を見て判るようにW3の速度警告灯は内側で90度曲がっています。パーツリストの記載品番は23016-014です。今回購入した部品は品番23016-020で下の写真の通りストレートな形状でそのままは取りつかないとの事です。ただし赤いレンズ部単品では取付に全く問題はありません。一度実車でトライしましょう。

ここからが私の買い物です。

まずはクラッチハウジングのセンターナットです。このナットはM16、ピッチ1.5mmでねじ専門店に行けば買えるとのことですが、ここで譲ってもらいました。写真のとおり、元付いていたナット(中央)は6面幅部がかわいそうなくらい傷んでいます。取り外すときの悪戦苦闘を思い出します。また相談役さんに言わせると、ほとんどは径が広がっているとのことで、取り外したときは交換が望ましいとのことです。また汎用品の方が高さが厚いので、この方が良いのではと思います。

またスプリングワッシャーはたまたま買い置きが無かったので、購入できずそのまま使うことにします。

フロントハブのディスク固定ボルトのロックワッシャーを買ってきました。写真右側が元付いていた部品を錆び取りしたものですが、鉄製でユニクロメッキがはげかかっているので、今後さびるのは必至と考えたのでW1クレージーズ謹製のステンレス製に取り換えることにしました。

先週のシリンダの取付でM10サイズの平ワッシャーが小径であることを記載しましたが、M8についても同様でした。そこで「小丸平ワッシャー」を譲ってもらいました。(このあたりの部品は自分で調達すべきと反省しています)

ちなみに外形は左の小丸が16mm、右のホームセンターなどで売っているのが18mmでした。

そしてこれが「せとうちRS」さんに教えてもらったシリンダヘッド部の連結ホースで値段が130円と感謝、感謝です。

当初はこれくらいの予定でしたが、相談役さんの部屋で思わず目に入った部品がありました。

W1クレージーズが作ったインジケータランプカバーです。ご存知の通り、この部分はW3前期、後期、Z1/2の3種類があり、W3後期型はいまでもメーカから補給が出ているようです。純正部品はパネル単体ではなく、樹脂ケース込みであること、値段が高い(8320円)ことから購入を見合わせてました。W1クレージーズ謹製のものはステンレス板をカットし、黒く塗装する部分をエッチングしてあり、あきらかにオリジナルとは異なり、重厚な仕上がりになっています。速攻で購入しました。

ちなみにオリジナルはこんなふうです。ぱっと見るとアルミ板に見えますが、今度交換するときに詳細にレポートします。

というわけでいろんな部品を分けてもらいハッピーな気持ちで草加駅から帰路につきました。

夕方の時間なので、夕食はお決まりの秋葉原の「九州じゃん*らラーメン」にして、秋葉原デパートに寄ってテスター棒に使うワニ口クリップを200円で買ってきました。これがあるとポイントの調整が楽にできるようになります。

さあ、明日からは世間では3連休ですが、私は日曜日は法事で、静岡弁でいうところの「ひまっさい」になります。なかなか作業が進みませーん!!

2月9日

朝からお腹の調子が悪く、午前中はコタツのなかで寝て過ごす。

昼食を食べると少し調子が良くなったので、うさぎ小屋にいく。

昨日購入したM8小丸平ワッシャーを早速使ってみる。実はシリンダーヘッドカバーを固定しているボルト部の平ワッシャーが下の写真のとおりみっともない状態でした。

そこで小丸ワッシャーに交換します。やっぱりこれでないといけません。

さあ、プライマリーチェーンの張りを調整しようとして、大変なことに気が付きました。トランスミッションの上側固定ボルトのワッシャーを付け忘れていました。取りつけるためには、プライマリーチェーンケースを取り外す必要があります、トホホ。

しかし、問題の平ワッシャーが取り外したボルト、ナットを入れてある箱の中には見当たりません。しばらく探すとメッキをかけた部品の中に紛れ込んでいるのを発見。どうも誤ってメッキに出してしまったようです。

というわけで、なんだかアンバランスな組み合わせですが仕方ありません、このまま組み付けていくことにしました。

プリマリーチェーンを張って、クラッチを仮に付けてみました。この時点でキックを2、3回踏んでみましたが、結構な手(足?)応えがあります。じつはこれを確認したかったのです。

オイルラインが完成してないため、オイルタンクも仮付けしていきます。あとはエンジンオイルをシリンダヘッドに入れ、オイルタンクにもいれることでキックしてやれば、エンジン全体にオイルが回ることになります。そして圧縮を測ってみたいと思います。

屋外での作業はここまでとし、あとは屋内の作業をすることにしました。

まずは昨日買ってきたインジケータランプを交換することにしました。これがオリジナルで、右端がCHARGEになっていること、IGNITIONが黄色字になっていることが特徴です。

パネルを剥がしてみると、やはりアルミ板で、表面の黄色文字は印刷ですが、白文字や白部分は印刷されていないようです。

買ってきたパネルを組み付けます。本当は両面テープを貼るべきかもしれませんが、板そのものの剛性がありそうなので、テープを使用せずに組み付けました。なかなかいい感じです。

メータAssyに組み付けるとこんな感じになります。こうなるとキーホルダーをキチンと考えないとまた傷付けてしまいます。W3をきれいに乗る方は皆、傷を付けない、かつセンスの良いキーホルダーをお持ちです。キーホルダーは少しお金をかけてみようかと思います。

そしてリアスプロケットを組み付けて本日の作業は終わりになりました。

2月11日

土曜日からカミサンが助手2,3号とともに実家に帰っていたので、その間しかできない作業にとりかかることにしました。

先日タイヤを取り外した際に、外気温度とタイヤの固さについて学習したので、朝から石油ファンヒーターの前にタイヤを置き、タイヤを柔らかくしていきます。タイヤの向きを少しずつ変え、全周にわたって温風をあてました。手で触るとほんのり暖かいよい感触です。外でリムに組み付けるのは寒いので、古新聞を敷いて、古タイヤを部屋に持ち込み、その上でタイヤをはめていきます。やはりゴムの温度が高いと柔らかいので作業は比較的楽にできました。

近所のガソリンスタンドに行き、フロント1.8、リア2.2kg/平方cmのエアを入れて前後ともタイヤは完成しました。

続いてフロントのステアリングステムの組み付けをしていきます。車検取得前にインナーレースとボールカップは交換済みだったので、パーツクリーナーで洗浄しただけで、グリスを塗り、ボールを20個置いていきます。このボールは手のひらでグリスと擦り合わせるとよいとのことで、教えに従いました。

インナーレースにもグリスを塗りつけてかぶせます。そしてすきまができないようにグリスを塗りつけていきます。

下側のボールも同様にグリスを塗りつけ、ステアリングステムに圧入済みのインナーレースにもグリスを塗り下から挿入していきます。ステムロックナットをフックスパナで軽く締めつけ、ステムヘッドを入れ、ステアリングダンパーボルトを軽く締めます。そして、先日作成したステアリングロックキーが動作することを確認しました。

私のW3後期型から、伝統的なステアリングダンパーノブが廃止されています。

ステアリングステム下部の構造も、ダンパーノブの廃止により前期型と後期型で違うようです。先日「せとうちRS」さんからいただいた後期型のパーツリストでは、各部品の組み付け順序が比較的大きく書いてあるので、その通りに組み付けようと思いましたが、うまくいきません。どうやらパーツリストが簡略化して書いてあるようで、現物で合理的な組み付け順序を考えねばなりません。寒くなってきたので、このへんで本日の作業は中止にしました。

2月16日

昨日、仕事で名古屋駅付近に行ったので、東急ハンズに行ってきました。特に必要なものはありませんでしたが、スポンジシートを買ってきました。バッテリーをケースに置く際にクッションが無いといけませんが、近所のホームセンターには適当なものがありませんでした。購入したスポンジシートは材質が単泡で、厚さ5mm、縦330mm、幅200mmのもので、330円なりでした。貼りつけは写真の通り左右にも1枚ずつにしましたが、バッテリが入りません。仕方なく右側を取り外しました。厚さは3mmくらいが適当のようです。

さて、フロントディスクのセンター部分の塗装がはがれて見苦しかったので、剥離剤で塗装を剥がして塗ることにしました。しかし剥離剤で塗装を落とすと、アルミダイキャストのなんとも言えない地肌が出てきて、なかなか良い感じです。そこでここは塗装せず、地肌のままとすることに急遽変更します。

剥離剤を使うついでにエンジンカバーのWマーク部の塗装をきれいに落しました。ここはしっかりと塗料を流し込んで、メリハリをつけたいと思います。

クラッチカバーのKAWASAKIマークも同様に塗装を落としました。

先週までにタイヤの組み付けができていたので、車体関係の組み付けには入ります。

まずスイングアームの内部に入っているスリーブを磨きます。取り外した状態は下の写真のように長い時間グリス切れで摺動されたためか、軽いカシリ跡がありました。#1000のサンドペーパーで磨き、ピカールで更に仕上げして組み付けることにしました。本当はW1クレージーズ謹製の真鍮製のものに交換したかったのですが、相談役さんのところでは在庫切れだったためあきらめました。

スリーブにグリスを塗り、スイングアームを組み付けていきます。そして苦労してメッキしたリアショックを取り付けていきます。リアショック取り付けのための上下のボルトはW1クレージーズで複製されたステンレス製に交換しました。

スイングアームピボットシャフトを固定するナットは6面幅32mmですが、これもW1クレージーズのステンレス製に交換しましたが、回り止めワッシャーが再使用のため、見苦しいですね。

そしてリアスプロケットを取り付けていきます。スプロケットは38Tで、このフィーリングを早く体感したいところです。

このスプロケットもW1クレージーズ製のクロームメッキ品です。これを買うときに相談役さんから「これだけ交換すると、全体のバランスが崩れるので、これを機会に全体をきれいにしたら?」と言われたことを思い出します。すべてがこの通りになってしまいました。

レフトスリーブナットは6面幅32mmで、これもW1クレージーズのステンレス製に交換しました。コッターピンは近所のホームセンターで買ってきたステンレス製に交換しました。

そしてリアタイヤが仮付けできました。

写真左からブレーキカムレバー、リアアクスルカラー、チェーンアジャスタ、リアアクスルワッシャはメッキに出し、ナットはW1クレージーズのステンレス製に交換しました。

リアブレーキのトルクリンクもメッキに出しました。

塗装を剥がし終えたディスクをフロントタイヤに組み付けました。フロントハブの塗装も落さないとバランスが悪い気もしますが、どうしても気になる場合はまたやり直そうと思います。

ステアリングステムにフロントフォークを左右とも入れていきます。

フロントタイヤを組み付けてみます。やっとオートバイらしくなってきました。押したり引いたりするためハンドルを仮に固定しました。

きょうの作業はここまでにして、我がレストア工場?を整理していきます。実は探し物があるのです・・・。これが無いと車両が完成しません。

明日はとりあえず組み付けできるものは、組み付けてしまおうかとも考えていますが、夜寝ながら考えることにします。

2月17日

昨日の夜からクラッチカバー、エンジンカバーの墨入れをしました。昼間のうちに塗装を落としたので、POR−15を筆で塗りこみ遠赤外線ヒーターで加熱していきます。

クラッチカバーですが、いかにも塗料を入れましたって感じであまりよくありません。できれば少し白を加えてグレーにするといいのではと思います。

エンジンカバー側も同様です。

掲示板でせとうちRSさんに見透かされていましたが、W3を車両に乗せ込む準備をします。去年購入してきたときに作成した長板を使います。余分な部品を組み付けてないため軽く、助手1号と二人で割りと簡単に載せることができました。

載せるとこんなかんじです。セカンドシートでフロントを固定できます。ただし走行中のカーブで車体が傾くため、助手3人に随行を依頼する。

そして向かった先はいつも部品を注文しにいくARKです。「クラッチハウジングのセンターナットをエアインパクトでガガガガ・・・とやってくれんかね」と依頼すると、「ガッテンだ」と返事があり、ほんの1分の作業でした。「料金はいくらですか?」としらじらしく聞いてみる。「これくらいのことはサービスですよ!」とありがたいお答えです。そこでこのARKの店名を公開してしまいましょう。レッドバロン豊田高岡店です。なかなかいいスタッフがそろっています。次回は高級シールチェーンを買いに行きますよ、約束します。

助手たちにせがまれて、帰りに本屋に立ち寄る。仕方なくバイク雑誌をみてみると、別冊MC3月号の年賀状欄に知った名前が・・・。もちろん立ち読みだけです、誰か知りたい人はお近くの本屋へどうぞ。

またモトメンテナンスの「絶版パーツ・・・」の特集にW1クレージーズ相談役さんが顔写真付きで載っているではありませんか、これは買いだと思いましたが、給料日に小遣いを貰わないと買えません、トホホ。

さお、センターナットが締まれば、あとはクラッチを組み付けていきます。あんまり詳細には写真を撮りませんでした。ピアノ線#22で回り止め処理をしてクラッチカバーを取りつけていきます。

クラッチオイルとしてエンジンオイル相当品を450CC入れます。墨入れしたKAWASAKIロゴが結構いかしてます。

そして反対側に回りエンジンカバーも固定していきます。ここもクラッチカバー側と同様、ステンレス製キャップボルトに交換しておきました。ここは墨入れした部分が回りから浮き上がったような印象を受けます。

メッキに出したブレーキペダルと新品のリアブレーキケーブルを組み付けていきます。

チェンジメカニズム関係もメッキに出してありましたので、組み付けていきます。各レバーの固定ボルトもステンレス製に交換します。

反対側のチェンジペダル側も組み付けていきます。チェンジペダルのゴムはまだ補給が出ていて、140円という安さです。

昨日のメンテナンス日記でもすこし触れましたが、この前から探し物をしていました。下の写真はフロントブレーキキャリパーをフロントサスのアウターチューブに固定するM10ボルトです。左3本が正規ですが、もう1本が見当たりません。仕方なく右端の1本(リアサス下側固定ボルトがネジ径、ピッチと首下長さが同一なので、しばらくこれで代用することにしました。

そしてフロントフェンダーも取りつけていきました。ブレーキキャリパーも固定しましたが、左右ブレーキパイプはメッキに出したので、ねじ部が太ってしまったので、タップをかけるためまた後日の作業となりました。

そこでマフラー関係を取りつけていきます。エキパイフランジもメッキに出したため、結構いい雰囲気になりました。

マフラーなども仮組みしましたが、日が暮れたので今日の作業はここまでになりました。

2月24日

エンジン関係はキャブを残すだけになりました。キャブは去年2回分解したので、汚れは少ないのですが、フロートのフロートバルブ接触部を折ってしまったため、真鍮板を半田付けしただけで済ませていました。そこでフロートを交換しオリジナルの状態での油面高さを確認しようと思っていました。

しかしフロートを固定しているフロートピンが簡単には抜けず、水曜日の夜から3日間いろいろとトライし金曜日の夜、やっと取り外してできました。まずはCRCをたっぷり吹き付け、しばらく放置します。そして台所のコンロでキャブ本体のフロートピンを挿入してあるボデー部を加熱し煙が出るくらいにします。そしてニッパでシャフトを掴み、グリグリしてやっと抜けました。取り外したフロート2個の写真です。

片方のフロートには真鍮板が半田付けしてあります。多分重量が増加し、シャフトのセンターに対する重量バランスもずれているものと推定されます。これももったいないので将来に向けてストックしておきます。

キャブレターをすべて分解していきます。そして洗浄工程にまわっていきます。

前回購入したカーボンクリーナーは既に使いきっていました。カーボンクリーナーは高価なので、今回は代用品を使いました。入れ歯洗浄剤を使う方法を以前教えてもらったので、今回トライしてみました。

なべにキャブ本体、フロート室などを放り込み、ひたひたになるよう水を入れていきます。今回は水3リットルで、使用した入れ歯洗浄剤は200ミリリットルにつき1錠のため、12錠放り込む。沸騰しない程度に保ち割り箸で時々かきまぜながら約1時間漬けこみました。

結構効果があって良い方法ですが、私自身はまだ入れ歯をしてないため、今回はわざわざ買ってきました。将来総入れ歯になったときには手持ちの入れ歯洗浄剤で、時々洗浄でき、費用面での効果が大きそうです。しかしその年になってもメンテナンスをしている必要があります。

以上の作業は昨日の夜までにすませておきました。きょうはフィガロさんが我が家に遊びにくるとのことで、是非油面調整をみたいと所望されたため、いっしょに作業していきます。

以前にも燃料タンク無しでエンジン始動するときに使った試験用タンクを利用します。試験用タンクとキャブの間はコック付きホースで接続します。

燃料コックを開くとフロートバルブ部から燃料が入っていきます。

そしてフロートが上がるとフロートバルブを閉じてガソリンの油面が確定します。マニュアルなどにはこの油面高さの記載はありませんが、大阪マッハクラブさんによればフロートチャンバーとの接触面を基準にして、下方向に3mmが最適とのことです。フロートを新品にしたせいで、ほとんど調整せずにねらいの3mmになりました。これで昨年から気になっていたことがやっと解消できました。なおこの方法自体も大阪マッハクラブさんのホームページに記載されている方法です。

追記(2003年11月15日):

上の方法で油面を調整する場合は、フロートチャンバーとの接触面を基準にして、下方向に8mmが最適です(山之内キャブレターさんのリペアキットに同梱されている資料にもそのように記載されています)。ご注意ください。

またキャブ本体のフランジ部は歪んでいるとのことで、オイルストーンで簡易的に修正しました。またキャブ側面から出ているホースは硬化していたため、レッドバロンで同じサイズのホースをもらってきました。たまたまピンクしかありませんでした。

そしてエンジン本体に取り付けていきます。ヒートインシュレーターには液体ガスケットを塗って2次空気の吸い込み防止を図ります。そして回り止めはW1クレージーズ謹製のステンレス製に交換しましたが、付属のステンレスナットの首下が長くプレーンワッシャーを2枚入れて調整しました。

バンジョーボルトは振動で軸力が低下し、燃料が滲んでくるため以前購入してあった燃料もれ防止ガスケットに交換しようかと思いました。写真の上がオリジナルガスケット、下が漏れ防止ガスケットで、これは千葉県のVRジャパンさんが供給しているものです。しかし装着しようとしましたが、漏れ防止パッキンは厚いため、バンジョーボルトのねじ込み有効山数が不足するため、取付は断念しました。ロングバンジョーボルトで使用するしか手が無さそうです。

タコメータケーブルもガイド部にそっと取り付けました。

金曜日に東急ハンズに行ったら、M20サイズのRピンがあったので買ってきました。サイズ的にはピッタリなことは判りましたが、鉄製のためいずれはステンレス製への交換が必要です。

注)昨日、とあるバイクショップに行ったら、似た形状のものが「ベータピン」として売ってました。ステンレス製で600円と非常に高価なため、買わずに帰りましたが、汎用のステンレスRピンが手に入らなければ、このタイプを購入する必要があります。

また38Tのリアスプロケットにしたにもかかわらず、チェーンは96コマのままのため、リアアクスルはこんなにも後ろに下がっています。チェーンはシールタイプのものに交換する予定であり、このときに94コマにしようと思います。

と、きょうここまでの状況はこんなところであと最後の詰めの段階にきました。きょうも結構暖かく早く乗りたいものだ。

2月26日

スイッチケースは塗装を落とし、POR−15で塗装し直してありました。文字の刻んだ部分は色を入れないとみすぼらしいので、塗料入れをしようと思いました。

これが塗装入れ前の右側スイッチです。

きょう帰りにホームセンターで4輪用のタッチアップペイントの白と黄色を買ってきました。以前別冊MCなどでは細い針金を筆代わりに塗料を入れると書いてあったので、配線の芯線を使ってみましたが、柔らかくてうまくいきません。仕方ないのでタッチアップペイントの筆で回りも塗料を置いて、ティッシュペーパーで拭き取り、更に塗料薄め液を付けた綿棒で余分な塗料を落す方法でトライしてみました。できあがったのが下の写真でまあまあのできでした。

左側も同様にしましたが、黄色は色がすこし薄めであまり良い仕上がりになりませんでした。それとベースのPOR−15の塗装がヘタクソですね。またそのうちにやり直そうかと思います。

これですべての電気系統の部品が組み付けできるようになりましたので、今週末はワイヤーハーネスすべてを組み付けできるはずです。