メンテナンス日記 2002年10月

10月12日

先週は私としては初めての1泊長距離ツーリングでしたが、何とかトラブルも無く無事帰還することができました。

しかしいくつか新たな問題も判りました。ここで一度整理してみようと思う。

1.エンジン関係

(1)キャブレターのバンジョーボルトから燃料がにじむ

(2)冷間始動時にスターターレバーを引いても回転を維持できない

(3)時々エンジンからカリカリ音がする(これは38Tリアスプロケットで登坂走行では仕方がないか?)

2.電装系

(1)ブレーキをかけるとテールのテールランプが点灯

(2)ヘッドライトを点灯させるとテールのブレーキランプが点灯

(3)ヘッドライトを点灯させてもタコメーター内のH.LAMPインジケータが薄く点灯しない

3.トランスミッション

(1)3速から2速へのシフトダウン時にチェンジレバーが空転する。もう一度シフトダウンさせると2速に落ちる

(これは今に始まったことではなく、しばらくは付き合っていくしかなさそうです)

キャブのバンジョーボルトをW1ミーティングで調達してきたので、手当てしていくことにした。

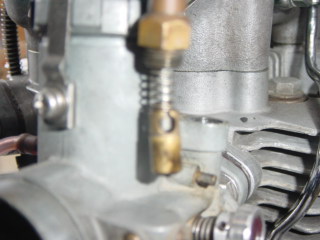

まずは交換前の燃料がにじんだ状態です。

そしてW1ミーティングで購入してきたものが下の写真のもので、左から真鍮製燃料漏れ対策ボルト少し長め、そしてメッキパイプです。シールガスケットは1年以上前に購入したもので、アルミワッシャーにゴムを組み付けてあります。

取り外したオリジナルバンジョーボルトと比較してみるとこんな感じです。

首下長さがオリジナルは17.5mm、真鍮製が20.0mmで、ねじピッチが1mmのため2〜3山長いことになります。

組み付ける前に燃料で汚れていたので、クリーナーと歯ブラシで汚れを落します。

さっそく組み付けていきます。あいかわらずねじ込む感触はいかにもねじをなめそうで、気持ちが悪い。

つづいて2番目の問題の処置を行う。W3からのキャブレターにはスターター付きキャブになっている。

このスターターは冷間時の回転を保つもので、スターターレバーを引くことでスタータープランジャーが引き上げられ、燃料と空気をバイパスさせるものと考えていた。

プランジャーが納まる穴を覗いてみると下面に燃料の吸いこみ口があります。

側面には2ケ所穴が開いており、これが空気の通路と思われる。以前コンプレッサを購入してあったので、キャブレターの吸いこみ口にある穴のうち、最も右側にエアを吹き込んでやると、プランジャーの納まる穴から吹き出す。これで詰まりもなさそうです。

右が取り外したもの、左が新品です。

そして左右とも慎重に組み付けて作業は完了です。ここですぐに試運転したいのだが、夕方近かったので明日とする。

その他の問題としてリアテールランプ関係を調べるが、真の原因が判らなかったので、とりあえずテール、ブレーキの配線を入れ替えておくことにしました。そして動作を調べているとなぜかタコメーター内のH.LAMPインジケーターも正常に薄く点灯している。

またてつさんから頂戴したハロゲンヘッドランプに付け替えて本日のメンテナンスは終了となりました。

10月13日

昨日の作業で書き忘れたことがあったので追加します。

これまでの私のW3では以下の現象が発生していました。

1.フラッシャ−の点滅回数が多い(バッテリー電圧が高いためと思ってました)

2.IGスイッチ2段目(通常走行位置)でハザードスイッチをONにし、ターンシグナルスイッチを左右どちらかに入れるとハザード動作する

3.IGスイッチ3段目でハザードスイッチをONにするとハザードリレーがカチカチ音がするだけで微かにしか点滅しない

先日のW1ミーティングで他の人に聞いてもやはり同じだとの返事もあったのですが、気になって調べてみました。

まずはハザードリレーとターンシグナルリレーが間違ってないかしらべますが、リレー本体には動作させるランプ容量の表示がない(あるいは消えている?)。そこで2個のリレーを入れ替えると次のような動作になりました。

1.フラッシャ−の点滅回数がゆっくり(1分間あたり約60回くらい)

2.IGスイッチ2段目(通常走行位置)でハザードスイッチをONにし、ターンシグナルスイッチを左右どちらかに入れるとハザードリレーがカチカチいうだけで点滅しない

3.IGスイッチ3段目でハザードスイッチをONにするとハザードリレーが正常に動作する

どうも電装系を組み付けるときに間違えていたように思われます。

ここでターンシグナル、ハザードの動作をまとめてみます。

| キースイッチ |

ハザードスイッチ |

ターンシグナルスイッチ |

動作 |

| OFF |

− |

− |

何も動作しない |

| 昼夜間走行 |

OFF |

ON(左右どちらか) |

ターンシグナルがスイッチに合わせて動作 |

|

ON |

ON(左右どちらか) |

ハザードリレーがカチカチするだけで動作せず |

| ハザード |

ON |

− |

ハザードとして動作 |

| パーキング |

− |

− |

テールランプが点灯 |

きょうKAZ2号さんのW3を見せてもらって上記動作が正しいことを確認しました。

(先日のW1ミーティングでIDOさんも同じ動作だったので、一度点検されることをお勧めします)

また昨日組み付け直したキャブレターのスタータは相変らずで、冷間時にレバーを引いておくと回転が上昇しないどころか回転を保つことさえできません。またもやラビリンス状態ですが、とりあえず走れるし、そのうちにヒントが見つかることを期待してそのままにしようと思います。

10月27日

W3キャブレターのスターターレバーの動作がうまくいかない件をBBSで質問したら、たくさんの方から意見をもらいました。それらを総合して以下のような推論に達していました。

1.以前、油面調整したときは水平でフロートチャンバー合わせ面から下に3mmくらいであった

2.キャブは前傾して取り付けてある

3.センタースタンドを立てた状態で、油面はスターター燃料吸いこみパイプの上側4個の穴より上になっている

4.スターターレバーを引いた状態では、燃料吸いこみパイプ内を空気が流れないため、燃料が吸い出されていかない

5.スターターレバーを引くと空気だけ増量されるため、混合気が薄くなりエンストする

そこで上記推論が正しいか実機で検証することにしました。

まずはエンジンの前傾角度を測定してみました。

助手1号から分度器を借り、中心に糸を固定し、糸の先端にM10ナットをくくりつけ垂直を出します。

結果は水平に対し約10度の前傾であることが判りました。

そして左右のキャブを取り外していきます。

キャブレターのミキシングチャンバーボデーを裏返すと手前側にスターター燃料吸い込みパイプが見えます。

写真では判りにくいのですが、パイプ先端に穴が1個、ボデーのすぐ上部に4ケ所穴が開いてます。これらの穴に詰まりがないことはこの前の木曜日に確認済みでした。

私の推論では、4個の穴が油面より上に出ている必要があります。

フロートチャンバーのスターター燃料吸い込みパイプは下の写真の左下の円筒部分に入ります。

フロートの突起部(下の写真の中央部分)が油面調整部ですが、せとうちRSさんによれば「両側の板部と水平が適切」とのことであるが、それから勘案すると油面が高いことになります。しかし、これは今年の2月に新品のフロートに交換した際になにもいじらずに取り付けたものであり、フロート交換時にそのまま取り付けるのはW3の場合は不適切かもしれません。

またSM−3に記載があるフロート高さを測ってみましたが、フロートバルブがどの位置で閉じるかよく判らず、途中で断念しました。ただしフロート突起部がフロートバルブに当たる位置で測定すると、基準値である27.5mmにほぼ一致していました。しかしフロートの自重でスプリングを下げた位置では約25mmでした。

SM−3の「油面高さの調整」は以下の内容になっています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

3)油面高さの調整

フロートチャンバーボデーを外し、ミキシングチャンバーボデーを上下逆にして、図(省略)のようにミキシングチャンバーボデーの取付面(パッキン面)からフロートの上端までの寸法が、標準値(27.5±1.0mm)であれば適正です。測定するときフロートを自然状態にしてスプリングを押さえ込まないように注意下さい。

もしフロート高さが狂っている場合は図(省略)のフロートの突起部を調整して下さい。フロートは変形し易い材質ですから調整は慎重にていねいに行って下さい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そこで油面を確認するため、下の写真のように約10度前傾する環境をセットしてみました。

油面の測定部位を中央でなく、スターター燃料吸い込みパイプ部として測定しました。

調整前は左右ともフロートチャンバー合わせ面から約3mmの位置だったので、約2mm下げ5mmの位置になるようにフロートの突起部を押さえこみました。

追記(2003年11月15日):

ガラス瓶を使って油面調整する場合はフロートチャンバー合わせ面から8mm程度が最適です(山之内キャブレターさんのリペアキットに同梱されている資料にもそのように記載されています)。

そしてキャブレターを組み付けていきます。燃料コックを開けしばらくしてから車体を左右に揺すってみてもオーバーフローパイプから燃料が出てこない。以前は、この状態で車体を揺すると必ず燃料が漏れ出していたので、油面が下がっていることを実感しました。

きょうは午後から「せとうちW1ミーティング」の向こうを張って、「尾張・西三河W3ミーティング」を隠密裏に開催することになっていました。昼食を取ったのち、出発予定時刻になったので、半信半疑でスターターレバーを引いてエンジンを始動してみる。なんとアクセルを閉じた状態でエンジンが始動しスターターレバーの位置によって1500〜2000rpmで回転します。どうやらこれが本来のスターターレバーの動作のようで、初めて体験できました。これもWebサイトを運営して、関係者の意見を聞くことによって達成できたものであり、感慨深いものがあります。

ちなみにW3の取扱説明書の「始動のしかた」は次のようになっています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

エンジンが冷えているときと、暖まっているときとでは多少要領が違います。

始動不良を起こさないように下記の要領に従って始動してください。

(1)エンジンが冷えているときの始動

フューエルコックを開き、エンジンストップスイッチがRUNになっているか確認します。(OFFの位置では始動しません。)

イグニッションスイッチを”昼夜間走行”の位置に入れ、ミッションギアが、ニュートラルであるか確認します。ニュートラルのときは、スイッチパネルのニュートラルインジケーターライト(緑色)が点灯します。チョークレバーを矢印(筆者追記:手前)方向に一杯引き、スロットルグリップを全閉にして勢いよくキックします。

エンジンが、始動すればチョークレバーを数回軽くウォーミングアップします。そして、スロットルグリップは、全閉にして暖気運転します。

暖機運転とは

エンジンを始動させてからチョークレバーを戻し、スロットル開度に応じてエンジンが快く回転するまでの予備運転をいいます。

この暖機運転が十分でないと、クラッチの切れが悪かったり、発進しようとするとエンジン回転が急に低下したり、加速中に回転ムラが起こったりします。

(2)エンジンが暖まっているときの始動

走行後すぐに再始動するときとか、気温が高いときにはチョークレバーを使用しないでスロットルグリップを少し開き、勢いよくキックします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

キャブレターの調整は暖機運転してからとするため、以前の調整位置のままで走り、集合場所に行ってからエアスクリュー、スロットルストップスクリューの調整をしました。油面が下がったことにより、走行フィーリングが以前とは多少変わり、中低速域ですこしパワーダウンしたような気もしましたが、これもすぐに慣れると思います。

「尾張・西三河W3ミーティング」もWの話題で楽しく過ごせ、楽しくなかなか実りがある一日でした。