この前からSM−3を読み返したりしながらどうしようか考えるため、キャブの動作について復習してみました。

SM−3の記述を忠実にトレースしてみます。

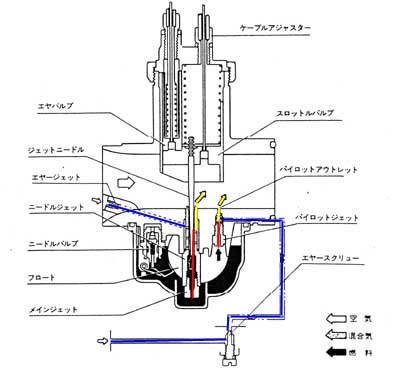

まずはキャブの構造からです。せとうちRSさんが作成した図を利用させていただきます。

注)W3の場合はスターター機構が違うのみと推定しています。

⇒せとうちRSさんから提供いただきました。

⇒せとうちRSさんから提供いただきました。動作の説明はSM−3では判りにくい文章になっているので、箇条書きに整理すると以下のようになっています。()内は私が追加した部分です。

---------------------------

a. 低速系統(パイロット系統)

・パイロット系統はアイドリングから低速運転時迄の燃料を供給している。

・パイロット系統はパイロットジェット、エアスクリュー、パイロットアウトレット等により構成されている。

・アイドリングから低速運転迄のスロットルバルブはほとんど閉められた状態にある。

・アイドリングから低速運転迄はニードルジェットとジェットニードルの隙間はごくわずかである。(ここからは燃料が供給されない?)

・アイドリングから低速運転迄の燃料はパイロットジェットで計量され、エアスクリューのテーパ部で計量された空気と混合し、ある程度微粒子化された濃い混合気の状態で、パイロットアウトレットより噴出する。

・噴出した濃い混合気は、メインボアを流れる空気と混合し、最適な混合気になってシリンダーに供給される。

b. 中速系統(メイン系統)

・エンジンの回転が上昇して中速になると、パイロット系統からの燃料では足りなくなる。

・中速系統は、メインジェット、ジェットニードル、エアジェット等の機能部品で構成されている。

・燃料はメインジェットから入り、ニードルジェットとジェットニードルの隙間で計量されてメーンボアに噴出する。

・空気はエアジェットで計量されてニードルジェット外周にある空気タマリに流入する。空気はエアブリーダ孔を通り、ニードルジェットからの燃料と混合してメインボアに噴出する。

・メインボアに噴出した混合気は、メインボアを流れる空気と再度混合されシリンダーに供給される。

c. 高速系統(メイン系統)

・高速運転時はスロットルバルブは全開に近くなる。

・ジェットニードルとニードルジェットの隙間が大きくなる。

・スロットルバルブバルブ開度3/4くらいを境に燃料はメインジェットで計量されるようになる。

---------------------------

そこで私が問題と思っている2000〜2500rpmは中速にあたると考えました。中速系統に記載がある「空気タマリ」に着目しましたが、キャブの油面が高いと「空気タマリ」の部分が燃料で満たされて、空気も供給されない、空気が供給されないから燃料も供給されないのでは?と考えました。以前のスタータの作動についても同様で油面を下げましたが、まだ下げる必要があると考えました。

これまではキャブ単品で調整していましたが、今回はフロートチャンバーを取り外しボデー本体はエンジンに装着した状態で調整することにしました。

早速、キャブの油面の調整をすることにし、フロートチャンバーを取り外します。

そしてキャブのフロート高さはSM−3によれば27.5±1.0mmなので、まずはこの位置でフロートバルブの開閉が切り替わるように調整しました。なかなか物差しでは計りにくいので、アクリル板で治具(ジグ)を作ってみました。下の写真で右端面から水平板までの寸法が27.5mmにしてあり、水平板にフロートが接触する状態で基準位置を決められます。

実際にキャブに当てた状態が下の写真で、この位置ではフロートバルブから燃料が出ず、すこし下げると燃料が漏れ出すようにフロートのベロを調整しました。

案の定、左のキャブは規定値の27.5mmよりも3mmくらい高い位置でした。しかしなぜか右のキャブはほぼ規定値でした。

また「空気タマリ」がどんなことを指すのか確認するため、メインジェット&ニードルジェットを取り外してみました。SM−3に記載がある、「エアブリーダ孔」が片側に3ケ所、反対側に位置をずらして2ケ所、計5ケ所あることを確認しました。そして「空気タマリ」はこのエアブリーダ孔の周囲のくびれている部分と思われます。つまり油面はエアブリーダ孔の再下部(下の写真では再左部)程度と推定しましたが、これをボデー部でみてみるとパッキン面から8〜10mmくらいでした。どうもWの場合の油面調整はパッキン面から8〜10mm程度のようです。

またフロート高さを27.5mmに調整すると、キャブの油面高さ(キャブは前傾しているので、この場合は車両進行方向で中心部)はほぼ8mmであることを確認しました。測定は以前から使用しているガラス瓶でしたが、これはひとりではデジカメ撮影できないので割愛します。

この状態で試運転に行くためにまずはエンジンを始動します。以前に比べ冷間時の始動性が悪くなったような気がしました。また充分暖気できた状態で、4速2000rpm車速55キロからの加速をしてみる。以前にくらべカリカリ音は少なくなったものの、加速感はあまり変わらず評価としては△でした。しかし排気音は以前にも増して図太くなったような気がしますが、これはあくまでも官能評価です。

約20kmの試運転から戻り、次にジェットニードルの段数を変更してみることにしました。

左右とも取り外してみると、5段階ある溝の上から2番目にクリップが装着されていました。中速域での濃くするためには下の溝に移動させると聞いていたので、1段下げてみることにしました。

その結果、カリカリ音が更に低減できましたが、アイドリングが1400rpm以下には下がらず、これでは実使用できません。スロットルストップスクリューがスロットルバルブに当たらないくらいまで緩めても、回転が下がりませんが、来週にでも組み付ける際のミスが無いか確認してみようと思います。

この問題にはエンジンがかかって以来、もう2年ほど悩んでいますが、完全にラビリンス状態です。半分あきらめ気味にこのままでも仕方がないかな?と思い始めました。

タンクを外した際に以下のような問題も発見しました。

まずはスタータケーブルがタンクと接触して真鍮部分が磨耗していました。そこで中心側にずらすことにしました。

ヘッドカバーキャップの後側の上でオイル漏れが発生していました。たいした量ではなさそうなので、見なかったことにしました。

そして極め付けで、キャブのキャップ回り止めを固定するネジ孔のネジが傷んでしまい、ビスが取り付け不可能になってしまいました。何らかの処置をしないとまずいことになりそうです。

というわけで、きょうも成果があまり無い一日でしたが、春めいた陽気でいろいろな経験ができた有意義な一日でした。